葬儀費用と税金の関係については意外と知られていませんが、葬儀費用は確定申告の控除対象ではなく、相続税の控除対象です。つまり葬儀にかかった費用を所得から差し引くことはできませんが、相続財産からは差し引くことができ、相続税の節税に役立ちます。

今回は、葬儀費用と税金の関係についてお伝えします。葬儀費用を相続税から控除する方法や、そもそも相続税が課税される条件、宗教者へのお布施も控除対象となるのかなど、気になる疑問にお答えしていきます。

また、香典は収入として課税対象になるのかについても触れていますので、ぜひ、参考にしてください。

目次

葬儀費用は確定申告で控除できないが、相続税からは控除できる

冒頭の通り、葬儀費用は確定申告で控除できませんが、相続税の申告では控除の対象となっています。

ちなみに、所得税の控除には、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金などの自分が支払った費用に対する控除と、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除のような、自分や家族などの「人」に関わる控除があります。

参照:国税庁 「所得税の仕組み」

葬儀費用を相続税から控除するには?

葬儀費用は、相続税から控除することができますが、相続税は、すべての人が支払わなければならない費用ではありません。自分が、相続税を支払う対象であるかは、故人の遺産の額で決まります。具体的には、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税が加算されます。つまり相続する遺産の総額が、基礎控除額以下の場合は、そもそも相続税を支払う義務はないということになります。

まずは、自分が相続税の納税義務があるかどうかを、以下の計算式に当てはめて確かめてみましょう。

相続税の基礎控除額

たとえば、2人の法定相続人がいて、5000万円の遺産を相続する場合は、以下のような計算で相続税の課税対象額を割り出すことができます。

相続税の課税対象額=遺産総額5,000万円 ー 基礎控除額 4,200万円=800万円

つまり、この場合は相続税の課税対象額は800万円となり、そこから葬儀費用にかかった金額を控除できることになります。

相続税から控除できない葬儀費用もある

相続税から控除できるのは、葬儀費用の全てというわけではありません。ここでは葬儀費用のうち、どのような費用が控除対象となり、どのような費用が控除の対象外となるのかについてお伝えします。

参照:国税庁 「相続財産から控除できる葬式費用」

- 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

- 遺体や遺骨の回送にかかった費用

- 葬式の前後にかかった費用で葬式に欠かせない費用 (例:お通夜にかかった費用など)

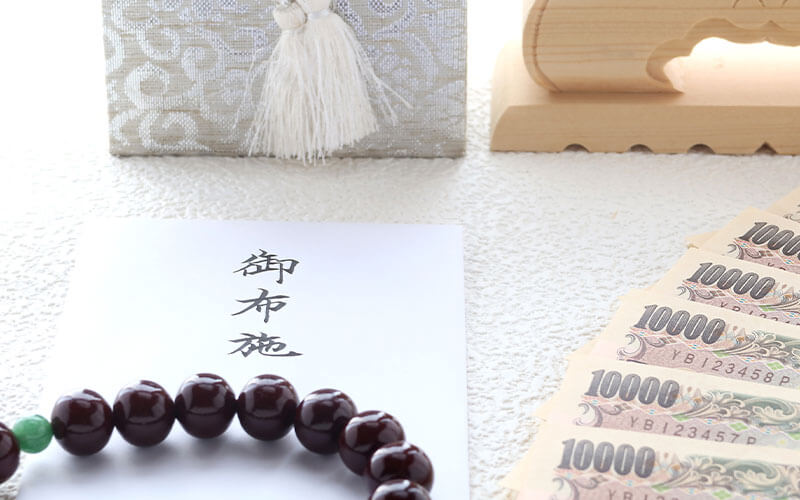

- 宗教者へお渡ししたお布施など (読経料の他に、戒名料・お車代・御膳料・お土産代なども対象です)

- 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用 (行方不明時)

ちなみに、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用は範囲が広く基本的には、葬儀社や火葬場に支払った費用、精進落としなどの会食にかかる費用、生花代など、以下の対象外となる費用以外のほとんどの費用を控除することができます。

- 香典返しのための費用

- 初七日や四十九日法要など、法要のためにかかった費用

- 墓石や墓地購入または借入のためにかかった費用

香典返しが対象外となるのは意外かもしれませんが、そもそも香典は、遺族に贈られる金品となるため、そのお礼にお渡しする香典返しも故人様とは関係のない品物とみなされ、葬儀に必要な費用とは認められていません。

また、法要にかかった費用は、相続税控除の対象外ですが、最近は葬儀当日に初七日法要を繰り上げて執り行うケースも多く、葬儀社からの請求書に初七日と葬儀の費用が分けて書かれていない場合もあります。このように葬儀費用との区別が難しい場合は、初七日法要の費用も葬儀費用として控除できることがあります。

相続税から葬儀費用を控除するためのポイントと注意点

相続税から葬儀費用を控除するために、必ず行わなければならないことについてお伝えします。

領収書は必ずもらって保管しておく

上記のような費用を相続税から控除するためには、必ず領収書が必要になります。かかった費用はすべて領収書をもらい、大切に保管しておきましょう。

お布施や心づけは日時などをメモに残して保管しておく

宗教者にお渡しするお布施や、葬儀の受付などをしていただいた方にお渡しするお心づけは、領収書がもらえないことが多いため、支払った日時・支払い先・支払った金額をメモをして、こちらも領収書と同じように大切に保管しておきましょう。このメモがなければ、葬儀費用として控除することができないため注意が必要です。

葬儀費用を控除できるのは相続人のみ

葬儀費用を控除できるのは、相続人が葬儀費用を支払った場合のみになります。相続人以外の人物が葬儀費用を支払った場合は、控除の対象とならないため注意が必要です。

葬儀を2回行った場合は2回分控除できる

たとえば密葬を行った後に本葬を行うなど、仮葬儀と本葬儀の2回葬儀を行った場合は、2回分の葬儀費用を控除することができるので、忘れずに申告しましょう。

香典に税金はかかる?

香典には、税金がかかりません。所得税や贈与税、相続税のいずれも対象外で、不課税となっています。そのため、一般的な金額の範囲内であれば、いただいた香典について確定申告をする必要はありません。また、香典は遺族のために包まれるもので、故人様から相続をするものではないため、そもそも相続税を支払う義務もありません。

ただし一人から100万円を超える香典をもらうなど、一般的な相場とかけ離れた金額の香典収入があった場合は、所得税や贈与税が発生してしまう場合があるため注意しましょう。

仕事関係者への香典は経費にできる

フリーランスや事業を行っている方は、仕事関係者に支払う香典であれば経費計上することができます。科目は、従業員やその家族に関する香典なら「福利厚生費」、それ以外の方であれば「接待交際費」とし、消費税付加税で処理します。

また、香典に領収書は出ないため、会葬礼状や葬儀案内状の余白に「いつ・誰に・いくら」渡したかがわかるようにメモを残して保管しておくか、出金伝票等に記入しておきましょう。

香典以外にも、葬儀会場へ向かう交通費なども経費にできるので、そちらも忘れずに計上しましょう

相続税の納税期限は10ヶ月

最後に相続税の納税期限についてです。相続税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内と期限が決められています。葬儀費用を相続税から控除するには?の章でお伝えした計算式で計算し、ご自身が相続税の対象となる場合は、必ず期限内に申告を行いましょう。

相続税がかからなくても、相続税の申告が必要なことがある

小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受ける場合は、相続財産が基礎控除額以下でも相続税の申告が必要になります。詳しくは専門家に確認しましょう。

遺産総額が基礎控除額以下なのに、税務署から申告書が送付されたら

遺産総額が基礎控除以下で相続税支払い義務がない場合も、税務署から申告書が送付されることがあります。その場合は、申告不要の旨を文書で伝えましょう。遺産の調査資料や評価資料を求められることもあるため、こちらも必ず保管しておきましょう。

葬儀費用は相続税から控除して節税しよう

葬儀費用は、所得税ではなく相続税の控除対象となっているため、相続税の基礎控除額を超える遺産がある場合は、領収書などをきちんと取っておき、控除申告をすることで節税になります。香典返しの費用など控除対象外の費用もありますが、会食費や花代も含め、葬儀にかかったほとんどの費用が控除対象となっているため、忘れずに申告しましょう。

大阪・京都・滋賀・兵庫・石川・和歌山県のご葬儀は、「近くて小さい家族葬」へ

「近くて小さい家族葬」では、昨今のニーズに合わせた小さくてコンパクトなお葬式を、安心の低価格でご用意しています。家族葬、一日葬、火葬式・直葬といった少人数でアットホームなお葬式は、ぜひ小規模な葬儀に特化した「近くて小さい家族葬」にご相談ください。

24時間365日専門スタッフがご連絡をお待ちしております。まずはお見積りだけでもお気軽にご相談ください。